「活動・参加」を行うリハビリへの移行が

報酬上でも後押しされる

身体機能の向上とADL(日常生活動作)の改善、社会参加を促す活動など、目的に応じてリハビリは行われる。医療保険のリハビリの場合、日数の制限もある。

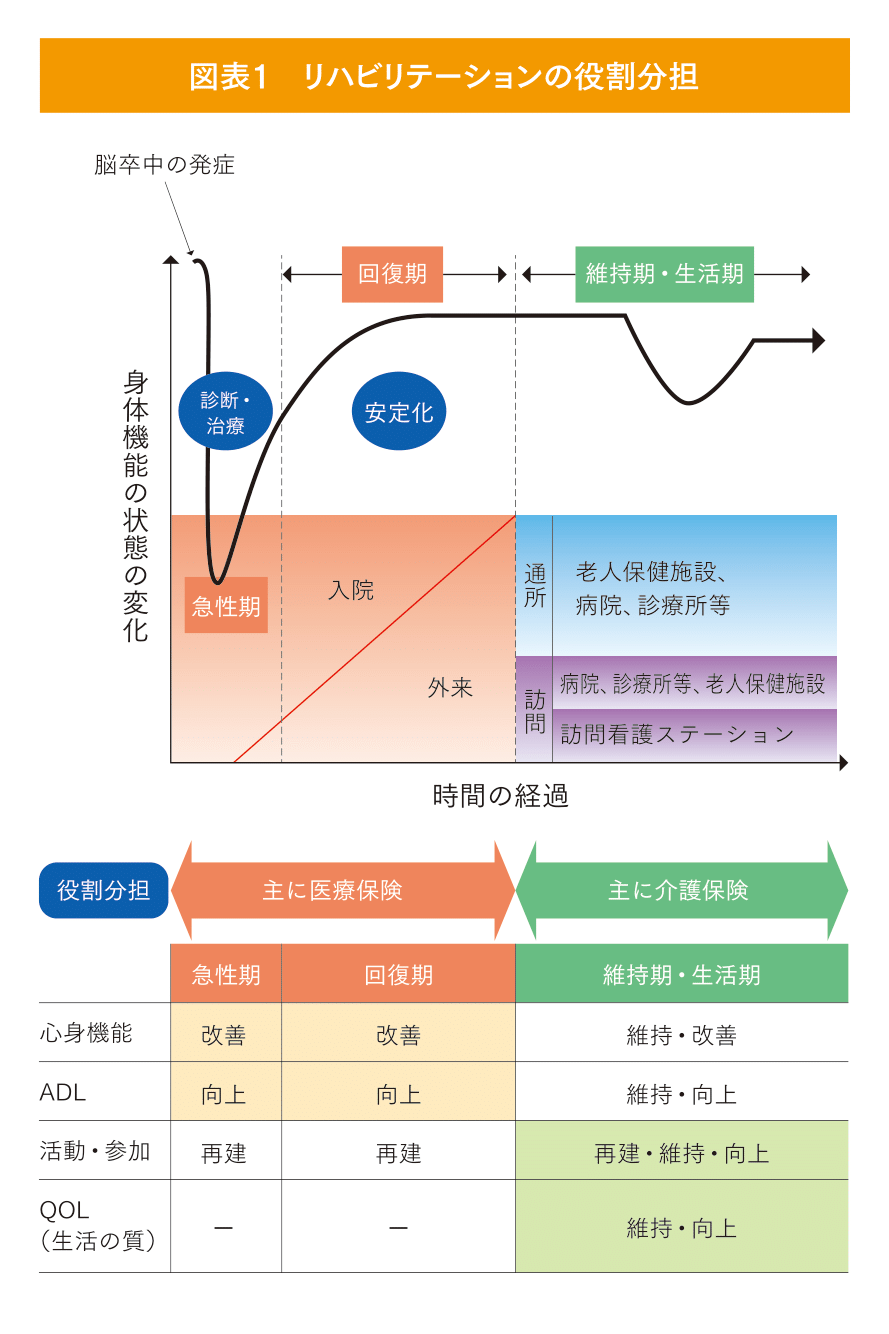

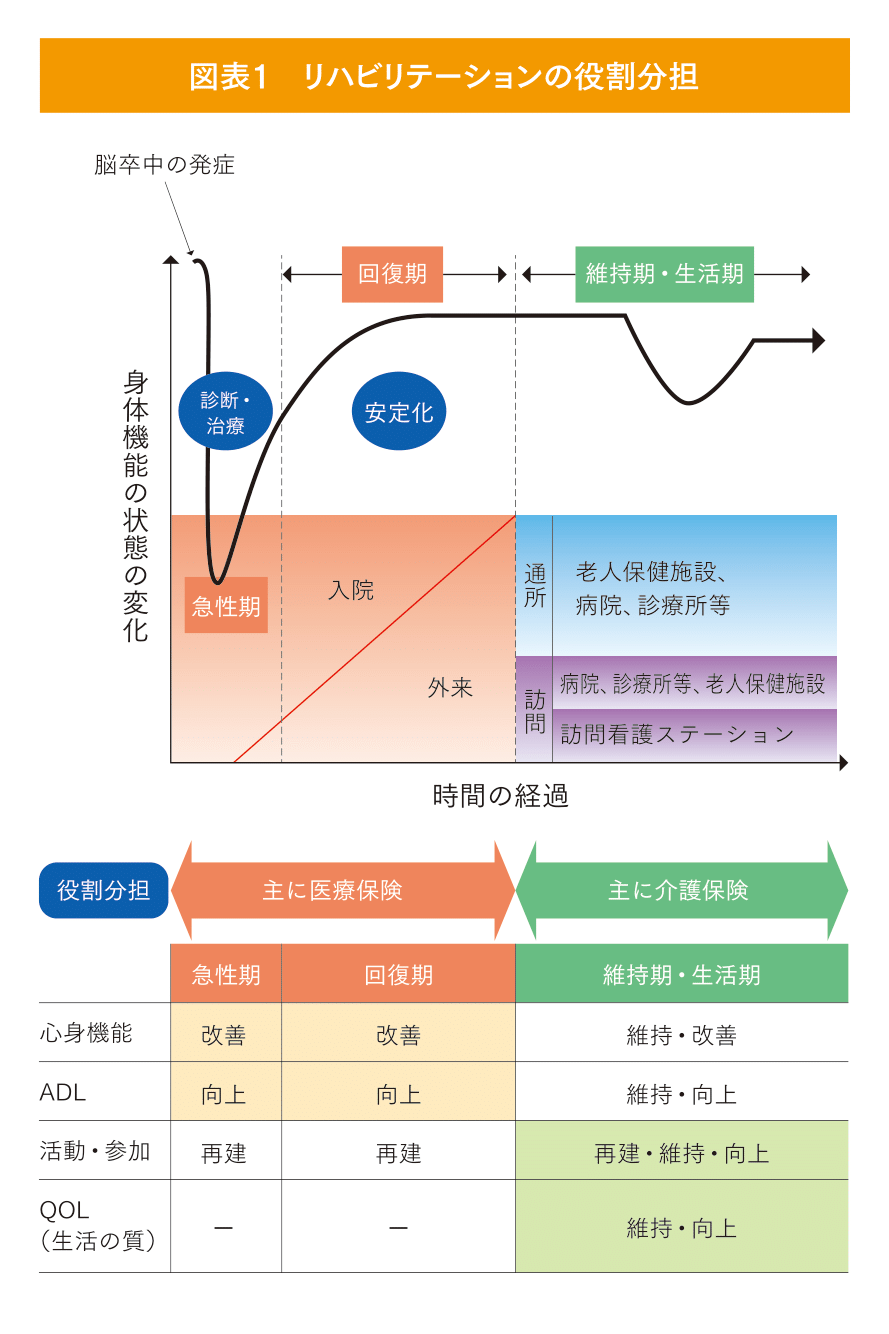

リハビリは医療保険、介護保険のどちらにもあり、医療から介護へ連続してリハビリを受けることが可能です。厚生労働省は、急性期、回復期、維持期・生活期の3段階を設定し、それぞれに主眼となるリハビリの内容を示し、内容に応じて医療保険、介護保険を使えるようにしています(図表1)。

例えば急性期では、主に座る・立つといった身体機能向上を目指すため、筋力の強化や関節の可動域を広げるリハビリが中心となります。回復期ではそれに加えて、ADL(食事や着替え、入浴など)の改善を図るためのリハビリを行います。そして、維持期・生活期では、掃除や洗濯、料理などの自宅のなかでの活動を増やしたり、地域の集まりに参加する、旅行に行けるようになるといった、社会参加を後押しするものが中心となります。

リハビリの内容の違いに加えて、医療保険でのリハビリは疾患ごとに「標準的算定日数」という日数の設定がされています(図表2)。これを超えて医療保険でリハビリを受けようとすると、月13単位(1単位20分)までに制限されます。ADLがある程度回復すれば、早く通所・訪問リハビリを開始して、活動と参加のリハビリを行う流れになっています。

さらに、診療報酬や介護報酬の改定議論のなかで、回復効果が考慮されない医療保険のリハビリを問題視する指摘などがあり、リハビリの提供体制は身体機能訓練中心のものから、活動・参加の推進へと転換することになりました。2019年4月からは、入院患者以外の標準的算定日数を超える患者で、介護保険を持っている場合は、介護保険のリハビリしか受けられなくなりました。

より効果が出て、自立につながる

リハビリの実施が求められている

医療保険から介護保険のリハビリに移行することで、患者の移動が起こり、医療機関の収入などに影響することが問題視されている。その一方で、患者の退院後の生活を支えるためのリハビリを実施することも、医療機関にはより求められるようになる。

身体機能訓練中心から、活動・参加の推進へと変わることで、リハビリを受ける場所も変わることになります。通所・訪問リハビリを併設していた医療機関の場合は、活動・参加のリハビリを行うことになったとしても、患者はその施設に通うことができるのですが、無い場合は、患者は他の医療機関が運営する通所・訪問リハビリへ移行することになります。そのため、患者数が減少し、減収につながることが問題視されています。

新たに介護事業として通所・訪問リハビリを開始することもできますが、そこにも課題があります。利用者が介護保険サービスとしてリハビリを行うには、介護保険の申請、ケアプランの作成などの準備が必要で、リハビリ開始までに1か月ほど必要となるという点です。また、事業者が介護保険サービスとして通所リハビリを提供するには「送迎付き」が基本となります。そのために、送迎車の購入やドライバーの雇用など今までにない費用が必要となってきます。

また、医療から介護への移行でのもう一つの問題として、患者の心理的抵抗があります。患者のなかには「医療のリハビリの方が介護より良くなる」と思っている場合が多いのです。しかし、例えば、脳卒中患者に関しては、長期的に右肩上がりに回復するのではなく、回復する時期が決まっています(図表1)。よって、長期間リハビリを実施しても、それに比例して麻痺が改善していくわけではなく、身体機能の回復が停滞期に入れば、麻痺がある状態でより自立した生活を行うためのリハビリを行うことが大切になります。

急性期の時点で退院後の生活を

見据えたリハビリを行うことが求められている

医療機関側は、リハビリの目標を明確にするなどして、退院後の生活を支えることを前提に置いた、リハビリ提供が求められる。

医療保険でのリハビリには日数の制限などがあるほか、身体機能の回復にも限度があるということを踏まえると、特に高齢患者を多く抱える医療機関では、「筋力強化」による身体機能の改善を図るリハビリだけを行うのではなく、退院後の生活を見据えた、「介護保険での、活動と参加のリハビリ」を前提として、リハビリを提供していくことが必要となります。200床未満の病院や診療所では、通所・訪問リハビリ事業を実施することが、必須になるとすら言われています。

そのためには、いかに活動や社会参加を意識したリハビリを、急性期から提供できるかが鍵となります。さらに、リハビリ目標の明確化や患者とのリハビリプロセスの共有をより丁寧に行い、患者の心理的抵抗を取り除くことで、医療から介護へとリハビリをスムーズに移行させていくことが、重要となります。

(提供:株式会社日本医療企画)

以上